ToRoll: Materialisierte Heiligkeit

Judaistik

01.10.2025

ToRoll ist ein Verbundprojekt, in dem die Herstellung von rituell reinen Torarollen als ein außerordentliches kodikologisches, theologisches und soziales Phänomen der jüdischen Schrifttradition untersucht wird. Torarollen sind sowohl als handschriftliche Objekte als auch in ihrer religiösen und gesellschaftlichen Bedeutung von großem wissenschaftlichem Interesse. Das Vorhaben umfasst die digitale Edition religionsgesetzlicher Texte und praxisbezogener Handbücher, paläographische Studien und Materialanalysen sowie qualitative Interviews mit heutigen Schreiber*innen.

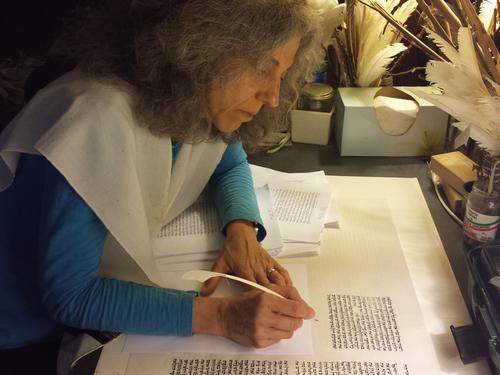

Projektleiterin PD Dr. Annett Martini

Bildquelle: privat

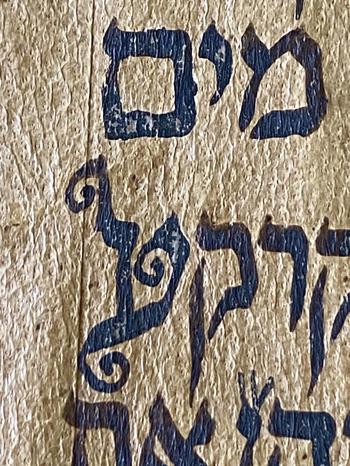

Außergewöhnlich geschriebene Buch- staben einer sefardischen Torarolle.

Bildquelle: privat

Wer sind wir?

Das Projekt ist mit vier Wissenschaftlerinnen am Institut für Judaistik der Freien Universität Berlin angesiedelt und wird von Expertinnen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) sowie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) unterstützt. In Zusammenarbeit mit der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Staatsbibliothek zu Berlin entsteht ein digitaler Wissensspeicher, der Forschungsergebnisse im Open Access sowohl der Fachwelt als auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich macht. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Wie arbeiten wir?

Das Team der FU erstellt eine digitale Edition und Kommentierung ausgewählter Schreiberliteratur, die in einem Zeitraum von rund 1700 Jahren über kulturelle Grenzen hinweg die Herstellung rituell reiner Torarollen diskutiert. Gemeinsam mit dem KIT entwickeln wir eine virtuelle Torarolle, die paläographische Details der Schrift im Text der fünf Bücher Mose erfasst und im Verhältnis zu den Vorgaben zentraler mittelalterlicher Regelwerke visualisiert. In Kooperation mit der BAM analysieren wir Schreibmaterialien mittelalterlicher Artefakte – Schreibhäute und Tinten – mithilfe von Radiokarbon-, Röntgenfluoreszenz- und DNS-Verfahren. Ergänzend befragen wir heutige Schreiber*innen zu ihrer Motivation,

diesen außergewöhnlichen Beruf zu erlernen.

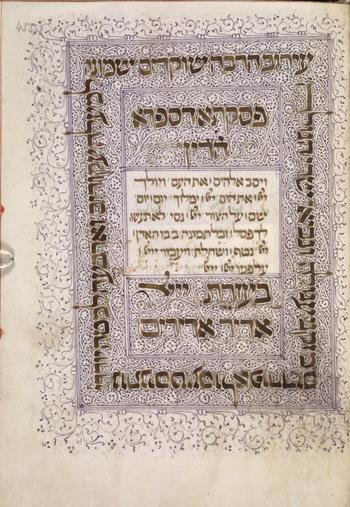

Ausschnitt aus einem mittelalterlichen Schreiberhandbuch, das die Platzierung von Buchstabenkrönchen regelt.

Bildquelle: privat

Welches Ergebnis ist besonders bedeutsam?

Ziel des Vorhabens ist es, diesen bedeutenden und in der Forschung bislang vernachlässigten Schatz an Quellentexten zu heben und erstmals im Zusammenhang mit den überlieferten Artefakten und deren Geschichte zu lesen. Ein Grundanliegen ist dabei, zentrale Forschungsfelder des Faches Judaistik/ Jüdische Studien verstärkt in inter- und transdisziplinäre Forschungsdiskurse einzubinden und mithilfe der Digital Humanities für neue methodologische Ansätze zu öffnen.

Was bleibt zu erforschen?

Für die Zukunft erhofft sich das Projektteam weitere Förderung für den Aufbau und die Präsentation eines vollständigen Korpus von jüdischer Schreiberliteratur – was ein wichtiger Baustein nicht nur der jüdischen, sondern auch der europäischen Kulturgeschichte sein könnte.