Jagen, Fischen und Töpfern am Latzigsee

Neue Forschungen am mesolithischen Seeuferplatz von Rothenklempenow, Mecklenburg-Vorpommern

Abb. 1 Der Latzigsee im Randowbruch, Mecklenburg-Vorpommern (Foto: Henny Piezonka, FU).

Projektteam (FU):

Prof. Dr. Henny Piezonka, Institut für Prähistorische Archäologie

Hans Whitefield, Field & Finds Lab, Institut für Prähistorische Archäologie

Kooperationspartner*innen:

Dr. Marcel Bradtmöller, Heinrich-Schliemann-Institut für Altertumswissenschaften, Universität Rostock

Prof. Dr. Sabine Gaudzinski-Windheuser, Leibniz Zentrum für Archäologie, Standort Neuwied, MONREPOS Archaeological Research Centre and Museum for Human Behavioural Evolution, Area of Competence for Pleistocene and Early Holocene Archaeology & Institute for Ancient Studies, Johannes Gutenberg University Mainz

Prof. Dr. Dmytro Kiosak, Leibniz Zentrum für Archäologie, Standort Schleswig

Dr. Detlef Jantzen, Landesarchäologie, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Willigrad

Prof. Dr. Jacek Kabaciński, Institute of Ethnology and Archaeology, Polish Academy of Sciences, Poznań, Polen

Prof. Dr. Hans-Jörg Karlsen, Heinrich-Schliemann-Institut für Altertumswissenschaften, Universität Rostock

Laufzeit: Seit 2024

Projektbeschreibung:

Im Jahr 1988 rückte der Fundplatz Rothenklempenow im äußersten Nordosten der DDR in den Fokus von Wissenschaft und Öffentlichkeit, als bei Ausgrabungen im Bereich einer mesolithischen Siedlung eine sitzende Frauenbestattung entdeckt wurde. Archäologisch in die späte Mittelsteinzeit datiert, stellt sie eine der wenigen bekannten Grablegen aus dieser Zeit dar und fügt sich mit ihrer besonderen Totenhaltung auch gut in das Spektrum mesolithischer Gräber ein. Nachdem bereits 1977 durch einen ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger mittelsteinzeitliche Funde am Nordrand des Latzig-Sees bei Rothenklempenow im Randow-Bruch nahe der deutsch-polnischen Grenze bekannt geworden waren, leitete die Archäologin Sigrid Schacht von 1983 bis 1999 die wissenschaftliche Untersuchung des Platzes in regelmäßigen Grabungskampagnen. Dabei wurden nicht nur mehrere jungmesolithische Siedlungsstationen mit Gruben, Feuerstellen und den Resten eines Unterstandes nachgewiesen, sondern auch Fundschichten im Feuchtbodenbereich des Seeufers, die menschliche Aktivitäten vom Frühmesolithikum (Präboreal) bis ins Frühneolithikum (Atlantikum) belegen. Das hervorragend erhaltene Fundmaterial aus diesem Bereich umfasst unter anderem Knochen- und Geweihgeräte, ein Knochenflötenfragment, Netzreste, Schwimmer aus Birkenrinde und Tierzahnschmuck, aber auch Keramik der endmesolithischen Ertebølle-Kultur.

Abb. 2 Jacek Kabaciński (Poznań), Hans-Jörg Karlsen (Rostock), Hans Whitefield (Berlin) und Hund Eddi bei der Fundplatzbegehung im Frühjahr 2024 (Foto: Henny Piezonka, FU).

Seit 2024 widmen sich Forschende der Freien Universität Berlin und der Universität Rostock in Kooperation mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern der Initiierung neuer Untersuchungen an diesem wissenschaftlich herrausragenden Platz, dessen archäologisches Potential mit dem berühmten Fundplatz Friesack im Havelland verglichen werden kann (untersucht unter der Leitung von Bernhard Gramsch). Zum einen zeigen Beispiele anderer norddeutscher Moorfundplätze, dass im Zuge von Melioration und Klimawandel die über Jahrtausende im Feuchtboden erhaltenen organischen Hinterlassenschaften gefährdet sein können, so dass eine Dokumentation des heutigen Zustands angezeigt ist. Zum anderen haben sich nichtinvasive Forschungsmethoden, Grabungstechnik und Analysemöglichkeiten von Artefakten und Proben in den letzten Jahrzehnten so immens weiterentwickelt, dass von neuen, gezielten Forschungen an einem Platz wie Rothenklempenow ein enormer Wissenszuwachs zur nacheiszeitlichen Entwicklung von steinzeitlicher Lebenswelten in ihrer Umwelt zu erwarten ist. Wichtig ist dieser Fundplatz auch im Hinblick auf die Interaktion der örtlichen Jäger-Fischer-Gemeinschaften mit frühen bäuerlichen Gruppen der Linienbandkeramik, die um 5000 v. Chr. nur wenige Kilometer weiter südlich in der Uckermark zu siedeln begannen.

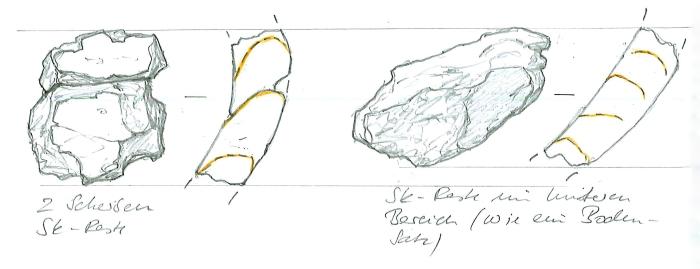

Abb. 3 Henny Piezonka beim Zeichnen von Keramikfunden aus den Altgrabungen im Seeuferbereich im Museum Monrepos, Frühjahr 2025 (Foto: Dmytro Kiosak, LEIZA Standort Schleswig).

Ein erster Survey durch Archäolog*innen der FU Berlin, der Universität Rostock und der Polnischen Akademie der Wissenschaften im Frühjahr 2024 mit Begehung und Drohnenbefliegung erbrachte eine neues detailliertes 3D-Geländemodell mit Lokalisierung der alten Grabungsschnitte. Bei der Begehung konnten dichte Fundkonzentrationen nachgewiesen werden. Derzeit läuft als wichtiger Bestandteil der neuen Forschungen zu Rothenklempenow die Aufarbeitung und Analyse des Fundmaterials und der zugehörigen Dokumentation aus den Grabungen 1983-1999, die vom LEIZA Zentrum für Archäologie (Museum Monrepos und Standort Schleswig) in Zusammenarbeit mit der Landesarchäologie des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern und der Freien Universität Berlin durchgeführt werden, wobei ausgewählten Fragestellungen im Rahmen von Doktorarbeiten nachgegangen wird.

Abb. 4 Keramikfunde aus den Seeufer-Grabungen, die typologisch zur endmesolithischen Ertebølle-Tradition gehören (Zeichnung: Henny Piezonka).

Literatur:

- Kaiser, K., Bogen, C., Czakó-Pap, S., Janke, W., 2003. Zur Geoarchäologie des mesolithisch-neolithischen Fundplatzes Rothenklempenow am Latzigsee in der Ueckermünder Heide (Vorpommern). Greifswalder Geographische Arbeiten 29: 27-68.

- Schacht, S., 1993. Ausgrabungen auf einem Moorfundplatz und zwei Siedlungsplätzen aus dem Mesolithikum/Neolithikum im nördlichen Randowbruch bei Rothenklempenow, Kr. Pasewalk. Vorbericht. Ausgrabungen und Funde 38: 111-119.

- Schacht, S. & Bogen, C., 2001. Neue Ausgrabungen auf dem mesolithisch-neolithischen Fundplatz am Latzig-See bei Rothenklempenow, Lkr. Uecker-Randow. Archäologische Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 8: 5-21.