Arbeitsbereich

Die deutschlandweit einzigartige Brückenprofessur für die „Geschichte der Spätantike und des Frühen Mittelalters“ wurde 2005 eingerichtet in der Absicht, mit der Antike und dem Mittelalter an ihrer Schnittstelle die Epochen zusammenzufügen, deren Erfindung allein dem Zweck gedient hatte, dass sie niemals zusammengehören sollten. Das Geschichtsdenken der Renaissance hatte das Mittelalter als Epoche von der Neuzeit getrennt, indem es dieses von der Antike abkoppelte, die Aufklärung war dem gefolgt. Als im 19. Jahrhundert an den deutschen Universitäten die historischen Wissenschaften etabliert wurden, wurde die Alte Geschichte Teil der sich formierenden klassischen Altertumswissenschaft und fand folgerichtig im Institut für Altertumskunde ihre Heimat. Die „Mittlere und Neuere Geschichte“ dagegen zog in das bis heute vielerorts so bezeichnete „Historische Seminar“ ein, das im engeren Sinne ein Produkt der Reichsgründung von 1871 war. In ihm wurde ein für germanisch erklärtes Mittelalter als Frühgeschichte des deutschen Nationalstaates universitär fest verankert – und mit ihm die Epochentrennung zwischen Antike und Mittelalter bis in die heutige Zeit zementiert. Die Aufteilung der beiden Nachbarepochen auf unterschiedliche Fächerverbünde und Institutionen bildet den Grund dafür, dass noch heute gerade an den traditionsreichen Universitäten Studierende, welche die Geschichte der Antike und des Mittelalters erforschen möchten, zu diesem Zweck verschiedene Fachbibliotheken aufsuchen müssen.

An der Freien Universität Berlin hat man, in Zeiten rigorosen Sparzwangs aus der Not eine Tugend machend, in einer neuartigen Konstruktion die Geschichte der Spätantike und des frühen Mittelalters, den Zeitraum zwischen ungefähr 250 und 900 n. Chr. also, epochenübergreifend als Forschungsfeld in Gestalt einer eigenen Professur etabliert. Dafür gab es mehrere Voraussetzungen und Anknüpfungspunkte. Das Friedrich-Meinecke-Institut teilte schon seit langem die Tradition universitärer Neugründungen, alle historischen Fächer von der Antike bis zur Gegenwart unter ein Dach zu bringen und möglichst auch gemeinsamen Fragestellungen auszusetzen. Zudem hatten hier über viele Jahre renommierte Forscher wie Alexander Demandt und Joachim Ehlers Themen profiliert, denen eine Überschreitung der fraglichen Epochengrenze gleichsam inhärent war, das spätantike Militärwesen etwa oder die frühmittelalterliche Nationenbildung. Als weiterer Standortfaktor ist die Präsenz einer Vielzahl sog. „kleinerer Fächer“ zu nennen, die an der Erforschung der Übergangsepoche maßgeblichen Anteil haben und heute in Deutschland z. T. nur noch an wenigen der sog. „Volluniversitäten“ vertreten sind – etwa die Byzantinistik, die Arabistik oder die mittellateinische Philologie. Die historische Erforschung dieses Zeitraums bedarf dieser Nachbarfächer, um Veränderungsprozesse in ihrer Komplexität, gesellschaftlichen Erfahrbarkeit und Auswirkung auf Formen der Selbstdeutung sichtbar zu machen.

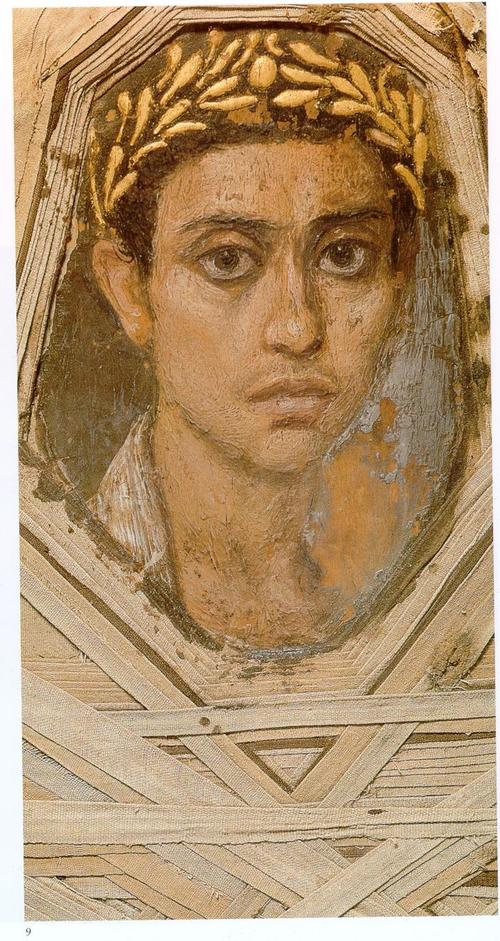

Am Arbeitsbereich „Geschichte der Spätantike und des Frühen Mittelalters“ werden seit 2006 forschend und lehrend Herangehensweisen und Erklärungsmodelle erprobt, die gegenüber epochalen Werturteilen Distanz bewahren, um die schöpferische Produktivität dieses „Zeitalters der Dekomposition“ und seine bis heute nachwirkende Aktualität sichtbar zu machen. Die regionale Bezugsgröße bildet für den gesamten Zeitraum der Mittelmeerraum. Neben dem frühmittelalterlichen Westen bleiben je nach Themenstellung auch Byzanz und der Nahe Osten im Blick, und zwar nicht nur des Vergleiches wegen, sondern auch, weil die politischen, religiösen und kulturellen Austauschbeziehungen innerhalb des Mittelmeerraumes und mit den peripheren Gebieten besondere Aufmerksamkeit verdienen. Der Auseinandersetzung des spätrömischen Reiches mit seinen ethnisch definierten Randkulturen kommt für die Herausbildung „mittelalterlicher“ Reiche eine fundamentale Bedeutung zu, die vollends in den Blick tritt, als an den Peripherien des spätrömischen Reiches neue politische Zentren auf „gentiler“ Grundlage entstehen, die in unterschiedlichem Maße antike Traditionen im Bereich von Staatlichkeit, Recht und Religion fortführen und transformieren. Innerhalb des Zeitraums tritt Religion als Faktor und Medium der Identitätsbildung vor allem in der Mehrzahl verschiedener Religionen und Konfessionen sinnvoll in den Blick. Auch die Entstehung germanischer, romanischer, semitischer und weiterer Schriftsprachen, die sich neben Griechisch, Latein und Hebräisch zu etablieren vermochten, war im engeren Sinne eine Folge nachlassender gesellschaftlicher Integrationsfähigkeit des spätrömischen Imperium und seiner Nachfolgereiche, langfristig gesehen jedoch ein kommunikations- und kulturgeschichtliches Faktum von kaum zu überschätzender Nachwirkung