Monographs

Der arabische Dialekt der Khawētna. I: Grammatik.

Wiesbaden: Semitica Viva 21/I, Harrassowitz 1999.

(= Dissertation, Universität Heildeberg 1997 mit dem Titel: Grammatik des arabischen Dialekts der Khawētna).

Der Dialekt der Khawetna ist ein eigenständiger mesopotamischarabischer qeltu-Dialekt, der im äußersten Nordosten Syriens und angrenzenden Gebieten des Irak gesprochen wird. Im Jahre 1999 erschien als Teil I die erste ausführliche Beschreibung dieser erst zehn Jahre zuvor entdeckten Sprachform. Der zweite Band enthält 66 Texte zu den Themenbereichen Glauben und Gebräuche, Volkskundliches, Geschichten aus dem Alltag sowie Märchen und Legenden. Die Texte stammen von 15 Sprechern aus verschiedenen Dörfern. Das Textkorpus wird ergänzt durch ein ausführliches Glossar, das den gesamten belegten Wortschatz dokumentiert.

Die arabischen Texte werden in Transkription mit gegenüberstehender deutscher Übersetzung dargeboten. Die zugrundeliegenden Tonbandaufnahmen sind in das Semitische Spracharchiv des Lehrstuhls Semitistik an der Universität Heidelberg aufgenommen worden und können ab dem Erscheinen des Buches im Internet angehört werden.

Rezensionen (Auswahl):

Zaborski, A. (Krakau): Mediterranean Language Review 12 (2000) S. 196-197.

Prochazka, St. (Wien): Zeitschrift für Arabische Linguistik 40 (2001) S. 90-92.

Isaksson, B. (Uppsala): Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 94 (2004): 343-347.

Der arabische Dialekt der Khawetna II: Texte und Glossar.

Wiesbaden: Semitica Viva 21/2, Harrassowitz 2003.

Der Dialekt der Khawetna ist ein eigenständiger mesopotamischarabischer qeltu-Dialekt, der im äußersten Nordosten Syriens und angrenzenden Gebieten des Irak gesprochen wird. Im Jahre 1999 erschien als Teil I die erste ausführliche Beschreibung dieser erst zehn Jahre zuvor entdeckten Sprachform. Der zweite Band enthält 66 Texte zu den Themenbereichen Glauben und Gebräuche, Volkskundliches, Geschichten aus dem Alltag sowie Märchen und Legenden. Die Texte stammen von 15 Sprechern aus verschiedenen Dörfern. Das Textkorpus wird ergänzt durch ein ausführliches Glossar, das den gesamten belegten Wortschatz dokumentiert.

Die arabischen Texte werden in Transkription mit gegenüberstehender deutscher Übersetzung dargeboten. Die zugrundeliegenden Tonbandaufnahmen sind in das Semitische Spracharchiv des Lehrstuhls Semitistik an der Universität Heidelberg aufgenommen worden und können ab dem Erscheinen des Buches im Internet angehört werden.

Rezensionen (Auswahl):

Isaksson, B. (Uppsala): Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 94 (2004): 343-347.

Grigore, George (Bukarest): Romano-Arabica V (2005), 86-87.

Kaye, Alan S. (Fullerton): Journal of Near Eastern Studies 65 (2006), S 219–220.

Die neuaramäischen Dialekte der Khabur-Assyrer in Nordostsyrien. Einführung, Phonologie und Morphologie.

Wiesbaden: Semitica Viva 40, Harrassowitz 2008.

Die Arbeit erschließt eine aramäische Dialektgruppe erstmals wissenschaftlich. Dabei handelt es sich um 25 neuostaramäische Dialekte, die in 37 Dörfern am Ufer des Flusses Khabur in Nordostsyrien gesprochen werden. Die Vorfahren der dort ansässigen Christen lebten jahrhundertelang im Bergland von Hakkari in der südöstlichen Türkei, wurden jedoch während des 1. Weltkriegs aus ihrer Heimat vertrieben und siedelten sich erneut zwischen 1934-37 am Khabur in Syrien an. Der Band bietet eine umfassende Beschreibung der Dialektgruppe. Einen konzentrierten Überblick über die Geschichte der Volksgruppe, über den Aufbau der Siedlungen am Khabur, die Verteilung der Dialekte, eine Darstellung der Sprachgeschichte vom Alt- bis zum Neuaramäischen werden beschrieben. Es folgen die beiden Hauptteile Phonologie und Morphologie: Die Phonologie wird sowohl synchronisch als auch diachronisch untersucht, zugleich werden die einzelnen Untergruppen kontrastiv dargestellt und mit den wichtigsten neuaramäischen Sprachen außerhalb des Khabur in Beziehung gesetzt. In der Morphologie wird der gesamte Formenbestand behandelt, mit besonderem Gewicht auf dem Verbum, das den umfangreichsten und komplexesten Teil der Morphologie darstellt.

Rezensionen (Auswahl):

Kim, Ronald I.: Journal of the American Oriental Society 130.2 (2010), S. 285-289

Häberl, Charles: Orientalische Literaturzeitung 105 (2010), S. 524-525.

Murre-van den Berg, Heleen (Leiden): Aramaic Studies 7,2 (2010). S. 208-212.

Younansardaroud, Helen (Berlin): Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (im Druck).

Fassberg, Steven (Jerusalem): Leshonenu LXXIII, 5771 (2011), S. XII + 507-512.

Mengozzi, Alessandro (Bergamo): Folia Orientalia 48 (2011), S.252-254.

Neuaramäische Texte in den Dialekten der Khabur-Assyrer in Nordostsyrien.

Wiesbaden: Semitica Viva 41, Harrassowitz 2009.

Nach der grammatikalischen Gesamtdarstellung der neuaramäischen Dialekte der Khabur-Assyrer legt der Autor nunmehr das zugehörige Textmaterial vor. Im vorliegenden Textband wurden 95 Texte unterschiedlicher Länge aus 23 Dialekten aufgenommen. Damit sind mit Ausnahme von Bnerumta alle am Khabur-Fluss gesprochenen Dialekte vertreten. Die Texte stammen von insgesamt 38 Sprechern beider Geschlechter und unterschiedlicher Altersgruppen und können folgenden sechs Themenbereichen zugeordnet werden, nämlich Heiligenlegenden, Geschichten aus dem Alltag, biblische Geschichten, Texte zur Geschichte der Assyrer, volkskundliche Texte sowie Märchen, Legenden und andere Erzählungen. Die Texte sind in einer in der Neo-Aramaistik üblichen phonemischen Transkription mit der gegenüberliegenden deutschen Übersetzung wiedergegeben. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Augenzeugenberichte über die Vertreibung aus der Türkei, die Auswanderung aus dem Irak und die Wiederansiedelung der Volksgruppe am Khabur-Fluss.

Rezensionen (Auswahl):

Murre-van den Berg, Heleen (Leiden): Aramaic Studies 7,2 (2010). S. 208-212.

Mengozzi, Alessandro (Bergamo): Folia Orientalia 48 (2011), S.255-256.

Fox, Samuel Ethan (Chicago): Mediteranean Language Review 19 (2012), S.288-289.

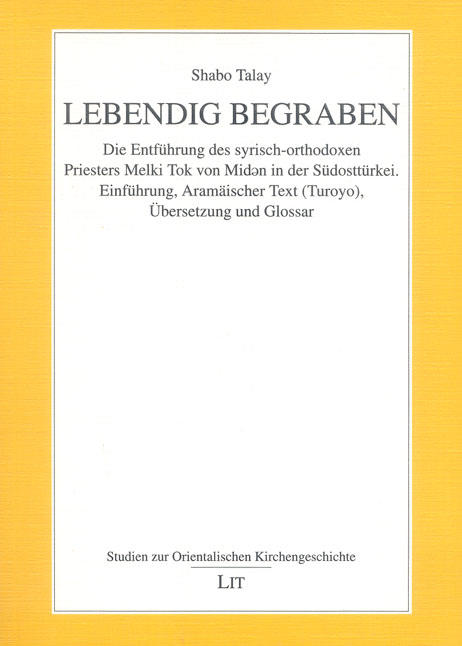

Lebendig begraben.

Die Entführung des syrisch-orthodoxen Priesters Melki Tok von Midǝn in der Südosttürkei.

Münster: Studien zur orientalischen Kirchengeschichte 29, LIT 2004.

Melki Tok, syrisch-orthodoxer Priester von Midǝn, einem der letzten verbliebenen christlichen Dörfer in der Türkei, wurde 1994 von Anhängern einer islamistischen Organisation entführt. Seine Erlebnisse während der Geiselhaft in unterirdischen Verließen, seine Streitgespräche mit den Geiselnehmern über den richtigen Glauben und sein Entkommen, die er später auf Tonband festgehalten hat, werden hier erstmals in deutscher Sprache zugänglich gemacht.

Der im neuaramäischen Dialekt von Mid n gesprochene Text ist in Transkription und deutscher Übersetzung wiedergegeben.

Diese Arbeit bietet eine gute Grundlage für die Beschäftigung mit den Christen des Tur Abdin und ihrer Sprache.

Rezensionen (Auswahl):

Murre-van den Berg, Heleen (Leiden): The Journal of Eastern Christian Studies 57 3/4 (2005) 318-319.

Tamcke, Martin (Göttingen):Ostkirchliche Studien 53, (2004), S. 351-352.